耳たぶを触る

とっさの行動

指が熱い物を触ったとき「アッチッ!」といって耳タブに触る。

こんな経験ありませんか?

私はテレビでしかこの光景を見たことありません、すぐに蛇口から水をだして指を冷やします。

が、実際にやってしまう人もいるそうです。

なぜこのような行動をするのでしょうか?

冷やすため

これは反射的な行動で、体全体の中で耳たぶは比較的温度の低い箇所で全体の温度より約8℃低いそうです。

人間は本能的に、このことを知っているので、とっさに耳たぶを触るのです。

(私が幼いころ、冬になると耳は霜焼けになり、触ることなど痛くてできませんでした、耳は薬を塗るとき以外触れずに「そっと」していました)

ではなぜ耳たぶは温度が低いのか。

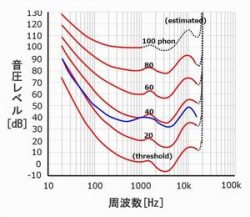

大脳の視床下部にある体温調節中枢は、血液の温度を常に測っていて、必要に応じて皮膚に指令をだします。

体温が上がりすぎた時には汗をかいて熱を放出し、体温が下がりすぎた時には、毛穴を閉じて熱の放散を防ぎ体温が一定になるように調節しています。

その際、耳たぶは外気にさらされ、しかも肉薄でとがっているため、どうしても必要以上に多くの熱が放出されてしまいます。

それで耳たぶの温度は低いのです。

耳たぶって…

では耳たぶの役割は?

耳からぶら下がっていて、やわらかくて、感覚はすこしにぶい…

もしかして、指を冷ますだけ!?

どうやら「意味がある派」と「なくてもよい派」と医師の間で意見が分かれているようです。

意味がある派

①耳たぶは入ってきた音を反響させ、鼓膜に入れるという大事な役割をはたしている。

音の方向は脳が判断するが、耳たぶの反射がなかったら脳は確認作業をすることができない。

つまり耳たぶは脳が音を処理するときに大事な調整役です。

②耳たぶは音の方向を区別するために必要なのです。

音が耳たぶの壁にぶつかると、吸収や反射という過程を経て、耳に入ることになります。

この音と、直接耳に入ってきた音とを区別することによって、前後の音を認識することができるのです。

③耳たぶは、熱い時には流れる血管から熱を放出し、寒い時には血管が収縮し、熱を逃がさないようにして、体温を調整することができる。

なくてもよい派

耳で受けた音を反響させる、音の方向を判断する…

などの存在意義が唱えられることもあるが、それならばなぜ人によって大きさが異なるのか?

現代では、そのほとんどがピアスなどのファッション面で活用されているのみ。

耳たぶに役割としての存在意義はない。

○○の耳たぶを触る

耳(耳たぶ)を触る「くせ」の人がいるそうです、これは人の心理的なものだとか。

自分の耳を触る癖

退屈している

甘えたがっている

不安に感じている

異性の耳を触る

男性、女性により内容は違います。

自分より異性に対して重要な役割をしているようです。

思い当たる人はわかるでしょう!

今回、耳たぶについてでした。

以上