言葉と思考の関係性

思考の限界

「私の言語の限界は私の世界の限界を意味する。」

(Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.)

―ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン

ウィトゲンシュタインという哲学者の有名な言葉です。

これは、「言葉で表せることができる世界が私たちの世界であり、人は自分の知っている言葉でしか世界を理解したり考えたりできない」という考え方と受け取ることができます。

人間は言葉を使う生き物ですので、言葉で世界を捉え、言葉で理解し、言葉で表現することができます。

ヴィトゲンシュタインのこの言葉は、言語と思考の関係について鋭く表現したものです。

しかし、本当に「思考」は、すべて言葉によってしか成り立たないのでしょうか。

たとえば、多くの語彙がまだない小さな子どもが言葉をうまく話せなくても、自分なりに「嫌だ」「嬉しい」と感じて行動することがあります。

発話することのない動物たちでも、環境に適応し、道具を使うことさえあります。

生まれつき備わった本能的な行動とは別の、外部情報と経験から判断・選択する思考を持っています。

これらは言葉を使っていないけれど、ちゃんと「考えている」と言えるのではないでしょうか。

意味を知らなくても

さらに、音楽についても同じことが言えます。

ゲーテは75歳のとき、こう書きました。「軍隊の音楽は、まるで拳を開くようにわたしの背筋を伸ばす」と。

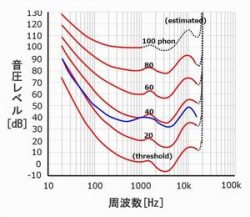

オーケストラの演奏や、歌詞の意味を知らない外国の歌を聞いて、心が動かされた経験はありませんか?

それは、「音」が意味をバイパスすることができ、“意味理解”というプロセスを通らなくても、人に影響を与えることができるということです。

また、言葉には「意味」だけでなく、「響き」や「リズム」といった要素があります。

たとえば、怒った声と優しい声では、同じ言葉でもまったく違う印象を受けます。

これは、言葉が音として持つ感覚的な側面が、私たちの感じ方に大きく関係しているからです。

言葉の意味だけに頼らなくても、私たちは多くのことを感じ取り、考えることができるのです。

言葉で語れない

このように考えると、思考は必ずしも言語に縛られているとは言えません。

言語は思考に大きな影響を与えますが、思考のすべてを規定するものではありません。

また、 言葉は私たちの世界を“記述”する手段ですが、世界や現実のすべてを“閉じこめる”こともできません。

実は、冒頭のゲーテの言葉には、それだけではなく、「私たちが言葉で論理的に語ることができる範囲だけが、世界(現実)として“記述”できる。

それ以外のもの、つまり論理の外側にある「価値」「美しさ」「倫理」などは、語ることができず、ただ“示される”だけである。」という意味もあります。

言葉で語れないもの(感覚、直観、愛、美しさ、神秘体験など)も、私たちの世界にはたしかに存在しています。

それは、言語化される前の“思考”や“感覚”が存在することを示しています。

つまり、思考は言語に先行するということです。

言語は思考の対象であって、思考より大きな枠ではないのです。

言葉にならない感覚や直感、芸術的認識もまた人間の重要な思考の一部です。

だからこそ、言葉にならない気持ちや感覚、沈黙や音楽の中にも、私たちの思考の豊かさや深さが宿っているのかもしれません。

そうした“言葉にできないもの”に、改めて意識して耳をすませてみてはいかかでしょうか。